Index

テキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入ります

Homo sum, humani nil a me alienum puto.

ー「私は人間だ。およそ人間に関わることで私に無縁なことは一つもない」

古代ローマの喜劇作家テレンティウスの言葉であり、僭越ながら私の長年の座右の銘でもある。

この言葉を最初に知ったのは、梨木 香歩先生の「 村田エフェンディ滞土録」という小説だった。日本人学生の村田君が、激動の時代にトルコに留学する青春ストーリーだ。

物語の終盤、異国の地で戦乱に巻きこまれていく村田君に、ギリシャ人のルームメイト、ディミィトリスがこの輝かしい言葉を教えてやるのである。

「人類みな平等、博愛と助け合いの精神がよくあらわれていて、かのセネカも書簡で引用した」とかなんとか、かなり高尚な感じで。

当時まだ高校生で多感な私は大いに奮い立った。

なんてすばらしいんだろう。私この精神で生きていくわ、人類みな平等なのだわと。

そこからありとあらゆることに首を突っ込み奔走する私の人生が始まった。

なけなしの貯金をすべて航空券に変え世界中を旅しては預金残高に絶望し、生きている間に読めない本が多すぎることに涙し、はたまたいわゆるダメ男の皆様に貴重な時間を根気強く捧げ続け、

最大の熱量による博愛主義こそ正義であると信じ切って身をすり減らして生きていた。(単細胞なのだ。)

しかしある時ふときづいてしまったのである。

この生き方、実はめっちゃ疲れるのでは?と。

知人が増えるほど、見えるものが多くなるほど、驚くほどわが身がすり減り心が枯れていくのである。自分の心と向き合い、自らを愛する余裕がなくなっていく。

仕事も相まって体を壊し、メンタルを一通り病み散らかした後に立ち止まって考えたわけだ。

現代の漫談師の方々が、その頭にとんでもないスペックのCPUを持っていらっしゃるように、喜劇作家というのは時に哲学者をも凌ぐ観察眼と頭脳をお持ちの人種なのである。

古代ローマ最高の喜劇作家の一人と謳われたテレンティウス先生も決して例外ではない。

その慧眼をもってして、どういうつもりでこんな疲れる生き方を導く言葉を残してくれちゃったんだと憤った。

これはもう原典を当たるしかないなと思いたち、さっそく読んでみたのが20代も後半になった頃である。

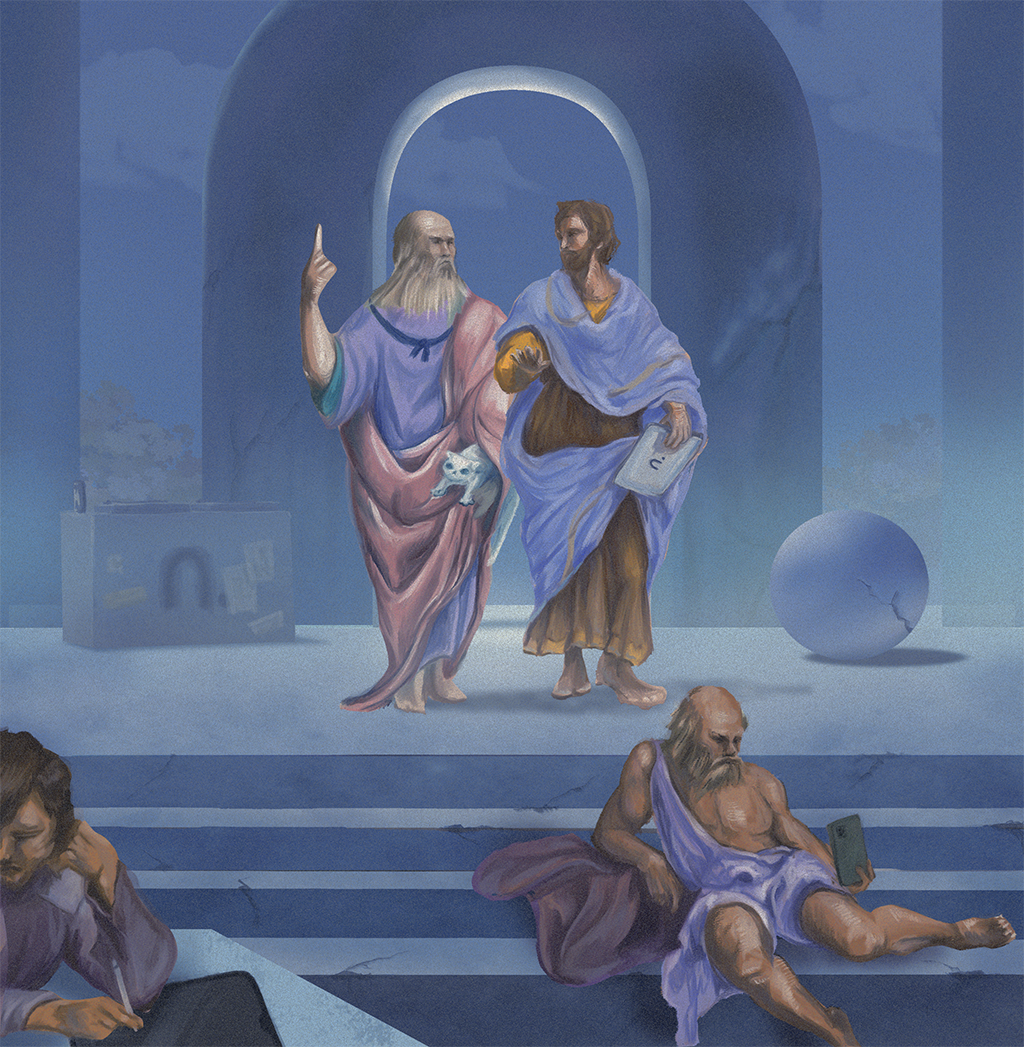

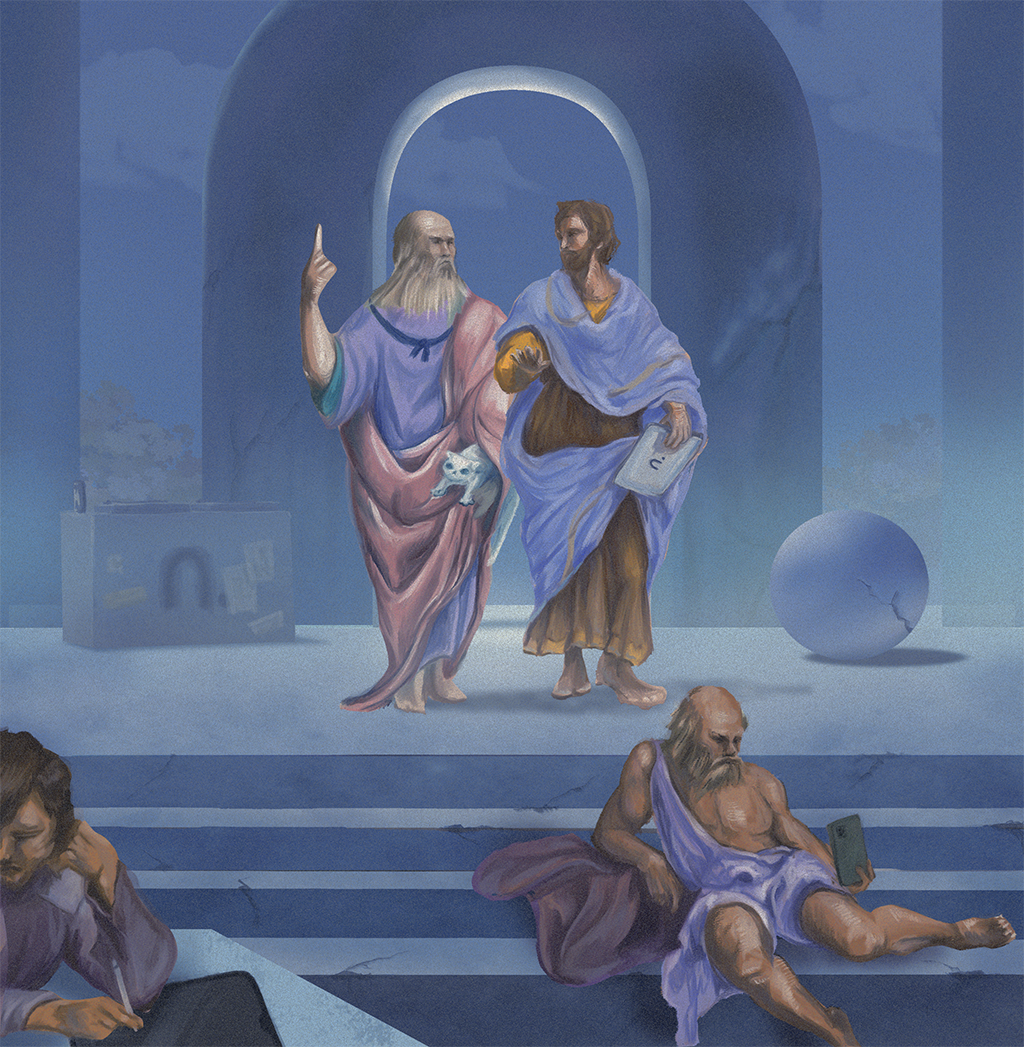

そもそも冒頭のセリフは、テレンティウスの『自虐者』という作品に登場する。

タイトルの『自虐者』というのは劇中に登場する裕福な大旦那、メネデーモスのことだ。メネデーモスは息子が身分違いの女性と恋に落ちたことを激しく非難し、決別する。

悲しみに暮れた彼はタイトルにある通り「自虐的」な生活を送っている、という設定である。

そんな彼の様子を見ていた隣人のクレメースが、なぜそんな暮らしをしているのか、と問いかけるのである。

「私も人間だから、人のすることは何でも他人事とは思えないんだよ。だからこれは単にアンケートのようなものだと考えてほしい。

あんたのしている事が正しければそれを見習うし、間違っていればやめさせるさ」(意訳)

実はこのクレメースも自分の息子との関係に問題を抱えている。それもメネデーモスの息子と同様、しょうもない女性関係が原因である。

まさにどたばたコメディだ。

クレメースは、自分と同等に、ないしはそれ以上不幸なやつを探して傷をなめあおうというある種の「出歯亀根性」から、この言を発したのである。

つまるところクレメースは、実は水面下で進行している自分の家庭の(更なる)危機を知らずして、隣人に優越感を感じている「小物」である。

非常に好意的に解釈しても、「人それぞれ様々な問題を抱えているものだから、積極的に助け合おう」とそんな具合である。

こんななんて事ないセリフが、かの高名なキケロやセネカに引用されて、後世に「人類平等を謳う名言」として遺されているということであった。

私としてはもちろん拍子抜けである。

古代ローマの人々も、今の私と同じようなどうしようもない「出歯亀根性」をもって過ごしていたということが活き活きと伝わってくる、ただの面白い話に過ぎなかったのだ。

ほんの少しの落胆を覚えつつ、私は考えた。

しかし結局、この軽やかで、ある意味無責任な好奇心こそ、理不尽に満ちた世界を生き抜くための最大の秘訣ではないだろうか?

人類平等の博愛主義は壮大すぎて実現の途は果てしなく遠い。世界中のほとんどの人とは顔を合わせることもなく人生を終える。

一人にできることなどたかが知れているどころか、多くの人にとっては自分自身を愛することさえ困難なのだ。

それよりもクレメース君のように、鬱々と過ごす人に、また人生ですれ違う顔のある人々に「ねぇちょっと何考えてるか教えてよ。」と問いかけるほうがよっぽどたやすい。

もしそれを聞いてみて、私にできることがあればやるし、なければ申し訳ないが心にただとどめておくことで勘弁してもらおう。

時に自分の無力を感じて絶望することもあるだろう。しかし、知らずに生きるよりは、知って痛みを感じる方が豊かな人生だと、私は思う(時に無視せざるを得ないとしても)。

それに他人の不幸や幸運に、多少なりとも下卑た好奇心を持ってしまうのもまた人間らしい。

そう考えるとやはりこの言葉は愛おしく、座右の銘にふさわしいように思えてならないのだ。

クレメースのような軽やかさと自己肯定感を身に着けて生きていきたい、「人間」として人生を肯定したい、と思いながらここ10年ほどは修行しているのである。

さて前置きが長くなったが、この「出歯亀根性」に満ちた言葉こそ、私がUNGRA log.を立ち上げた理由である。

当社undergraffiti.(略してアングラ)にかかわる人々が一体何を抱え、何を考えて日々を生きているのか。

いつも知りたいと思っているものの、仕事から離れてしまえば彼らの人生や思いを覗き見ることさえ難しい。

しかし年齢や専門も多様な人々に関わってもらっている当社だからこそ、自由な論考を集めたらいっぱしの視点のデータベースができるのではないか。

そしてただ単純に私が、「袖すりあった」彼らの頭の中が知りたい。

私は人間であり、かれらもまた人間である。

だからこそ、およそ彼らに関わることで私が興味を持てないことは存在しないのだ。

ぜひ読者の皆様も「ちょっと聞かせてよ」の感覚でこの雑録を眺めてほしい。

私の大切な仲間たちの頭の中に興味を覚え、楽しいひと時をすごしてもらえれば、

この上ない喜びである。

Contributor profile

とにかく根性と根性と根性と愛が売りのアングラファウンダー。 ベルリンの壁が崩壊した年生まれ。 スポーツ以外なら何の話でもできる。 生粋のヒップホップヘッズ。

Related

HOMEに戻るIndex

Contributor profile

とにかく根性と根性と根性と愛が売りのアングラファウンダー。 ベルリンの壁が崩壊した年生まれ。 スポーツ以外なら何の話でもできる。 生粋のヒップホップヘッズ。